Le livre des Préfaces

Retrouvez ci-dessous l’ensemble des publications de Mandin avec les préfaces.

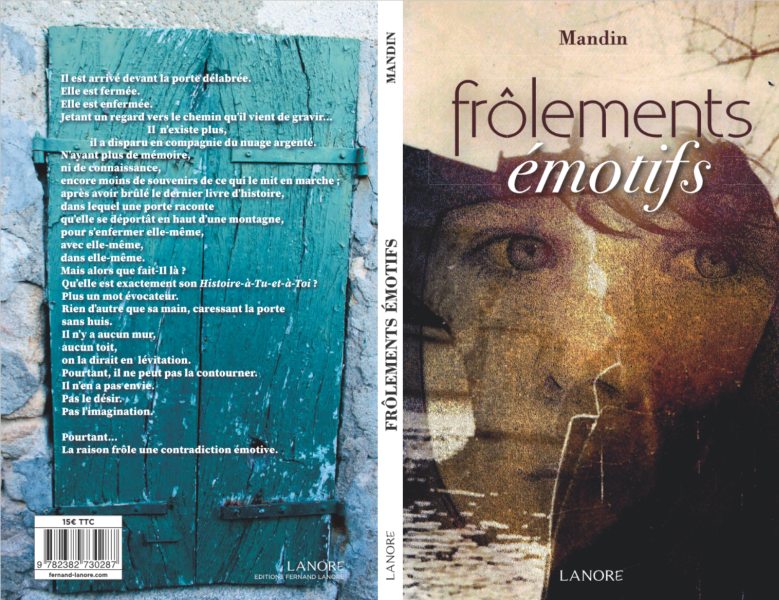

2022 - Frolements émotifs

Tel un Sisyphe…

Aller au plus haut jusqu’au sommet et redescendre. Ouvrir les portes et les fenêtres d’un semblant de décor, faux-fuyant, perspective qui toujours se déplace. On ne sait plus ce qui ouvre sur quoi, de la porte ou de la fenêtre. Gravir la pente donc, de la Sainte-Victoire, Se dépouiller de tout , jeter l’enfermement. Se reconnaître poète dans l’amnésie du monde. Le pèlerin impénitent.Troublante adresse à celui qui se cherche. Les mots-prières entre fatalité et abandon. Un oremus clamé en-haut de la montagne. Requiem salvateur pour âme double et troublée, écartelée entre le Dieu aimé et la femme glorieuse. Accepter sans faillir ce Dies irae, la colère du jour, sans attenter à l’espérance. L’absence profile son spectre en se retournant. Dernier regard jeté. La solitude fardée. La vie foulée aux pieds de l’amour fou. Portrait mouillé de l’ami en allé, l’homme so british. L’amertume des larmes contenues. La mort inopportune. Le vin de l’amitié fragile. Premier baiser annonciateur.

Quelque chose a frémi et s’est détaché ( Ekaterina Yossifova). S’en tenir au texte, sans en référer aux précédents, écrits au long d’une gestation constante que le poète porte continûment, du début à la fin de son itinéraire, de son voyage au bout la nuit, au pays de la divagation. C’est donc un accomplissement que ce dernier-né. De durée aléatoire car le poète est misanthrope. Le temps qu’un autre texte ne vienne sinon se substituer du moins reprendre, approfondir, creuser, biner, désherber ce que le poète croyait de toute éternité ensemencé dans les prairies du ciel. S’il est dit frémissement, s’il est dit détachement, c’est que le corps est le rempart qu’il faut abattre. Les briques dégringoleront sous les coups de boutoir que les mots, montant à l’assaut, de texte en texte, de poème en poème, de vers en vers, s’évertuent à donner. La pluie et les larmes feront poème. Plus tard dit d’emblée, l’ami Mandin. Je pleure,/pour mon père des deux yeux./ Nous verrons plus tard si cela fera poème. Et c’est ce plus tard qui est questionné dans l’immédiateté et dans la filiation,/ Dans le froid bleu du père./Désormais/absent/froid/bleu .

Mandin aime les femmes. Il l’a proclamé dans des écrits nommément dédiés. Qu’importe qu’elles aient été femmes d’ailleurs, femmes des autres. Car Mandin, dans l’obsession que pourrait être la possession, au sens banal, conquérant, ancestral, maladroit et brutal où l’entendent les hommes, préfère l’élégance de l’hommage. Appuyé. Dans tous les sens du terme, spirituel, charnel, sensuel, érotique, âpre et poétique. Face à la pluie et aux saints de Glace. Et à contresens, bien sûr. C’est ainsi qu’elle entre en lui, /avec une légèreté, /et,/ douceur, qu’il devient muet en jouissant !/ Trouvère de l’amour, venu de ce temps où la femme était clamée, il la nomme dans des pages empreintes d’une lassitude émotive, les yeux ouverts, les sens en embuscade. D’autres, moins aguerris, auraient lâché le mot de nostalgie. Il n’en est rien. Ce qui fait œuvre ici, c’est la lucidité de l’instant qui passe, le frôlement, l’esquisse de la caresse. Controverse de l’individu face à l’écoulement du temps. Ce temps compté et décompté. Le compte à rebours au fil de l’eau de pluie et des aventures, des amours et du grand amour. En musique. Le poète truffe sa trajectoire poétique, sa mise en orbite dans le cosmos des mots, de ses musiques de concert. Primauté de Mozart, effleurement de Schubert, engloutissement de Debussy, du piano et de la guitare, de ses interprètes, hommes et femmes, fado, blues, country, flamenco, notes éparpillées qui viennent à l’oreille comme le fruit à la bouche. Les coloris dans les mots, les émerveillements dans les pages, les tendresses cachées, l’obstination bourrue, les renversements dans le sens. La vacuité sur laquelle on se tient. Sur le reflet de la laque noire/, elle lui sourit./ Lui contemple ses doigts,/ de la même couleur que les touches.

Le décor planté, reste à s’aventurer, à faire lecture, à tourner les pages, à se laisser aller, porter, s’envoler sans autre forme de procès que de goûter à un texte protéiforme qui vous pose son homme. Son poète. On s’essaye à dire le ressenti, le vibrato, l’émotion du poème qu’on lit. Cela fonctionne ou ne fonctionne pas. C’est l’épreuve du risque. Poétique. La lassitude plus que la solitude. Le frôlement plus que le toucher. La confusion aussi. C’est en cela que le texte de Mandin cabre l’âme bien pensante. Il dit cet effacement de soi qui ne dit pas son nom mais opère de façon souterraine à l’éphéméride de la vie. Une mise à l’écart. La gomme y joue un rôle sans appel. Simple constat ou cruelle désillusion. Un arrangement à la Kazan. De coup de poker en coup de poker. On ne sait jamais ce qu’à la fin des fins on retiendra de l’existence. L’illusion ou l’imposture. Lui, s’acharne à se confronter, bien plus qu’aux fantômes et qu’aux souvenirs, aux empreintes, à la trace, à la larme intérieure, à la chevelure, à la sensation hallucinée, à tout jamais gardées. Regard posé sur les amours saphiques, quand les salives mélodieuses sur les seins s’écoulent. Ou regard sur la femme totem. Il s’y soustrait pourtant, conscient de l’abîme, du trou noir où tout amour conduit. Et s’il s’efface, il garde en lui la vanité première. Celle d’aimer. Encore et toujours. Aimer serait donc un jeu d’enfant. Simplissime. Comme aux osselets où le daron, le rouge, comme le nez du clown, s’élève très haut pour ramasser la mise. Mais en amour la mise n’est jamais acquise. Elle se soustrait à celui qui pensait la rafler. Le poète a la tendresse bancale. Ses doigts comme des sémaphores /sont visibles à l’aurore de la vulve, le poète fait son cinéma. Pour finir de naître de lui-même/en lui-m’aime. Pas d’envol, seul le baiser des libellules sur les nénuphars. Le frémissement de l’amour. Sa valeur sûre. Et s’il reste la mort qui lorgne les pleurs autour du gisant, le poète n’est pas indifférent sous la pluie, au son de la guitare et des tourterelles. La lassitude gagne quand l’amour est un train qu’il faut toujours louper. Constat dur, net et sans ambiguïté. L’amour est toujours,/ et,/ toujours en retard…/ D’une rame… l’autre. La locomotive tchou-tchoute en cadence/ comme un harmonica malheureux. Pas de jeu de miroir. Juste une séparation. Une vitre où viennent les mains se poser. En reflet. Pour réprimer le possible, encenser l’impossible. Le nettoiement de l’être comme on frotte une vitre sale, chiffon en main. Et Jedevient Il. Jusqu’à l’imposture. Après la dissolution, la reconquête car le poète n’est pas une image.

La poésie est femme et la femme, lectrice. Au creux du lit. Et le poète immatériel. À la craie émotive. Au point de jeter son Je comme le Hors-je de Mustafa Hamlat. Et le texte piétine, ressasse cette mise aux orties du Je poétique. Par le dédoublement, par le regard de la femme égaré sur lui. Une présence mentale qui inquiète à la façon surréaliste. À l’absurde. Et qui réclame, le sang de l’écrit. Le meurtre symbolique. En écho au silence. Où va notre amour ? dit la chanteuse. À vau-l’eau sur une partition en bécarre émotif, en bémols et en dièses. Prêt à déclencher une émeute car une émotion est un livre en écriture.

Le hérisson lisant des poèmes aux accidentés de la route, ce serait le poète. Pas à pas, il se porte secours, allure déglinguée du promeneur solitaire. Avec son errance américaine et sa prison. Ses rencontres. Son mutisme et ses effritements. Il est comme un point d’exclamation muet. La vie a donc passé sans qu’on en ait pris acte. Dérisoire. Comment savoir si le livre est bien écrit ? C’est là que le bât blesse. À moins d’accepter de vieillir contre soi au milieu des arbres morts. Le cimetière pour jardin. Soliloque du poète, paradoxe vivant. Mort où est ta victoire ? À cette question le poète rétorque :être–là! Se détacher. Se transformer.Après la chute gravir à nouveau la pente. Tel un Sisyphe roulant ses mots seuls, loin des intrigues et du mensonge. Loin du simulacre, de Dieu aussi et de la culpabilité. Pour recouvrer sa force, son unité et sa clarté, et entrouvrir, dans un dernier grincement, la porte rouillée. L’ultime.

FRANCIS VLADIMIR.

Poète, prosateur.

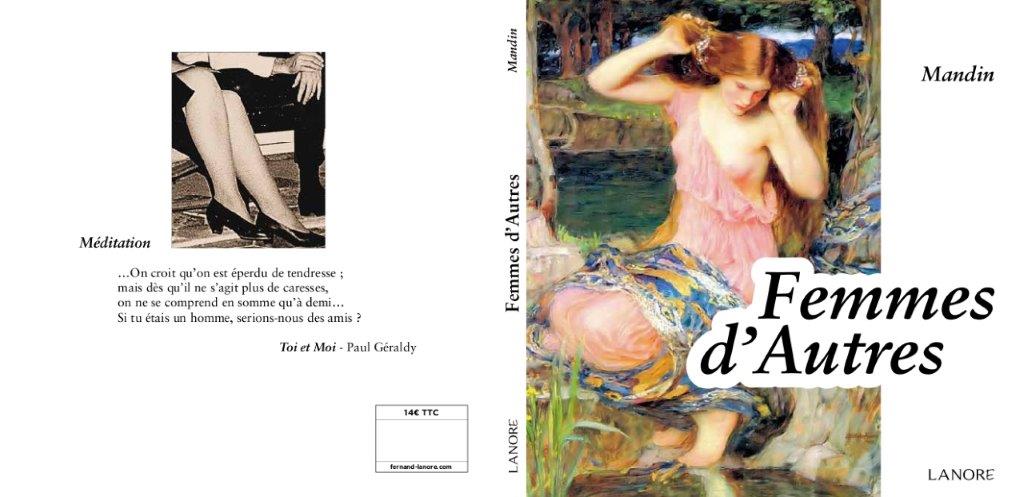

2021 - Femmes d'Autres

Je connais Mandin depuis un demi-siècle. Je peux assurer que ce livre magnifique est tout à fait singulier dans sa bibliographie.

Considérons Femmes d’Autres comme le parchemin de Mandin au cœur de son authenticité.

Secret, fragile, en quête de La Femme, il ne cesse de la chercher et l’intérioriser en la sculptant avec ses mots, reflets de ses perceptions qui nous font vibrer. Femme unique, déclinée en de multiples facettes, il dessine les contours de La Femme et son mystère, inatteignable mais non idéalisé. Car elle est mystérieuse n’est-ce pas, à l’instar du Poète qui la regarde et s’en saisit.

En choisissant Lamia peinte par Waterhouse, Mandin nous livre un premier indice du voyage qu’il nous propose. En effet, au travers des nombreuses légendes qui la portent, Lamia est tour à tour amante de Zeus, sorcière exigeant le sacrifice d’enfants, créature surnaturelle aux effets néfastes, séductrice de jeunes hommes aux fins de les assassiner… La plupart du temps, Lamia a le pouvoir de s’enlever les yeux.

Waterhouse a peint deux tableaux de Lamia. L’une est agenouillée devant un soldat en armure qu’elle s’apprête à séduire. Sur le tableau, choisi à dessein par Mandin, elle est seule, alanguie, posant comme si elle se savait observée par l’objectif du poète. Qui serait Zeus, l’enfant dévoré, le jeune homme piégé… ou les trois à la fois. (La couverture.)

Mandin, comme Lamia, par le prisme de la photo, pour notre plaisir et notre étonnement, s’est détaché du réel pour porter un regard intérieur sur la FEMME, dont l’interprétation est toute en nuances et subtilités.

Ces Femmes d’Autres, Mandin les a kidnappées en les remodelant, les sublimant chacune à sa façon.

Elles vivent en lui au point de faire partie intégrante de son affect et de sa mémoire de Poète et, sait-on jamais, deviendront-elles à jamais éternelles.

Les superbes textes qui accompagnent les tableaux/photos en sont les témoins.

Dans cet admirable travail artistique et créatif commencé, il y a 10 ans, Mandin se dévoile comme il ne l’a jamais fait dans ses précédents ouvrages. Il livre, à qui sait les saisir, la plupart des clés et codes permettant au lecteur d’entrouvrir la porte de son essence poétique et de son cri intime, repris d’Eluard :« je suis perdu ».

Cette idée de Femmes d’Autres me fait penser à Antonin Artaud et à son enthousiasme pour le théâtre balinais, lorsque le comédien s’efface derrière le masque pour laisser place à la Théâtralité pure. De même, avec ses portraits, Mandin efface partiellement la réalité de ces Femmes d’Autres afin de les sublimer et se les approprier. La poésie et son double !« J’ai souvent cherché tes coulisses/J’ai oublié tes décors » (Sylvie). « Certains acteurs restent à terre/devant une salle vide de toi » (Anna Maria)

De Berthe : « pour voir le dessous des choses » ; Julie « de ce lointain/ne me parvient aucune errance/ce silence m’invite à une autre enfance ». Noëlle « Tel un oiseau fatigué des migrations/si je pouvais une seule fois/me reposer/en buvant la tristesse de ton sourire(…)sur le bord de tes doigts » à Élisabeth « Qui a besoin d’espoir pour chanter la vie ? » C’est chez lui et en lui que Mandin nous invite.

À la barre, depuis son poste de commandement, tel un pêcheur silencieux, il nous séduit en nous offrant ses photos mirages et ses mots voyages. Il tient d’une main ferme les lignes poétiques, sans les leurres des photos travaillées en vis-à-vis.

Chaque appât offert est un morceau de sa vie que nous gobons, avec délectation :« Il n’est pas de version idéale des raccourcis/dans mes pensées hédonistes » (Claudie). Évidemment, les références à Braque, Desnos, Reggiani, Faulkner, Goldoni, Mozart, Sophocle, voire Lautréamont… lui appartiennent !

Ces 24 femmes qu’il poétise ne sont pas siennes mais femmes d’autres. «Certes, aucune d’entre-vous n’a jamais vu se lever les aurores de mes pluies/ni / appris des caresses / à mes nuages ignorants».

Son approche se montre pour certaines d’entr’elles sensuelle et délicate :« cheveu après cheveu/je moissonnerai tous les secrets » (Dominique) ;«et /fringant/de boire tes rosées ciliaires de smalt» (Jeanine)… Mais il nous ment symboliquement pour notre bonheur puisqu‘il dévore/détourne leur image pour la faire sienne – c’est aussi son penchant Lamia. D’ailleurs, le dernier portrait de cette séquence, c’est lui. Il est « Toutes » les Femmes d’Autres à la fois !

Ces Autres ! Parlons-en aussi ! Quand Rimbaud écrit : « je est un autre », Mandin pense : « les autres sont je » ou plutôt : « les autres sont jeu » Et, en l’espèce, Mandin joue chez lui, à domicile, avec grand talent… «Dans cette cour des à priori/tu triches à quel jeu ? / Je ne le saurai jamais».(Annick).

Lisez le dernier portrait, le sien. Quand Mandin écrit : « Vous êtes toutes là/émoi »…Il faut évidemment lire : « Vous êtes toutes là/et Moi ! »

La Passante… elle n’est pas une piétonne de plus, elle n’est pas suivie, elle est devant le Poète. Je ne peux m‘empêcher d’entendre Brassens chanter le magnifique poème éponyme d’Antoine POL qui, la veille de sa mort, écrivait : «Au fond, qu’est-ce qu’une humaine existence ? Un fugace éclair de conscience…»

Chez Mandin, la Passante, est la Femme fantasmée dans toutes les femmes et les femmes fantasmées dans le mystère de LA FEMME. Ici il n’y a pas d’outrage, seulement du recueillement théâtral.

Ne peut-on pas se demander si :« l’aventure humaine » d’Antoine Pol intéresse le poète MANDIN. Se définit-il seulement comme humain dans son aventure poétique ?

Pas sûr car sa voie est tracée, depuis longtemps à travers son œuvre. Il est Poète avant que d’être humain et la symbolique de la femme l’obsède comme le Parfum de Patrick Süskin.

Alors, donnons-lui la main pour connaître ses « Femmes d’Autres » et suivre avec lui sa « Passante »… Donnons-lui l’amour de le lire et de découvrir quelque chose d’intime dans son recueil de Poète : « Un fugace éclair de conscience » une « Poésie lumineuse dans la tristesse des rues ».

CHRISTIAN MERLETTE.

Poète, auteur compositeur interprète.

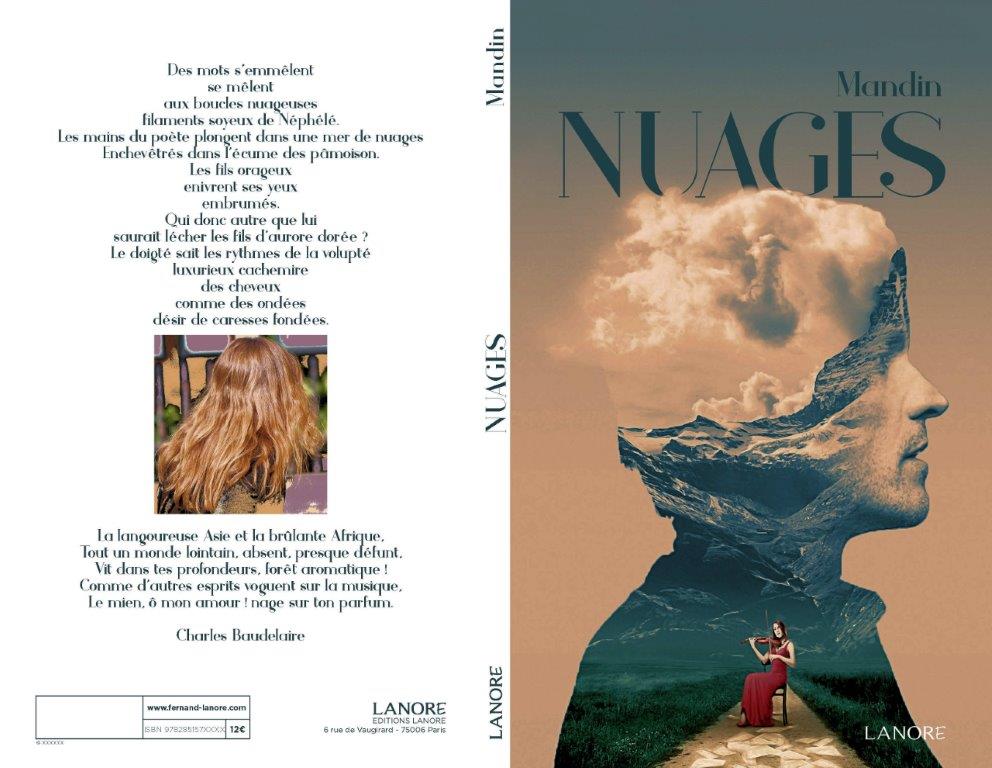

2019 - Nuages

Sans doute le titre NUAGES est complexe à la première levée de tête vers le ciel.

NUAGES est à prendre ici dans tous les sens du mot dans toutes ses interprétations. Mais aussi en l’associant à la chevelure nuageuse de ces femmes, qui offrent une volupté partielle ( par ciel ) aux regards d’intempérie du poète, souvent vêtu à la détrempe.

Il n’y a pas de préface, il y a un poème de Baudelaire. Le texte final tente de rendre un humble hommage à son poème l’Albatros.

Bien sûr, il n’y a rien de plus nuageux que l’amour, il n’y a rien de plus musical aussi, lorsque les sons s’éparpillent dans l’absolu nuée… une nuée d’esprits, de sensibilités, de sensualités dans le paradis de Néphélé.

« … Il venait d’avoir 15 ans

amoureux de Néphélé depuis sa naissance

ses yeux pouvaient écrire les histoires des nuages…

au fur et à mesure qu’ils passaient

ses regards musicaux étaient cartographes…

Il devint nuageux comme un poète.

C’est à ce moment qu’il La prévisionna.

Une jeune fille de son âge

belle comme une nuageuse soirée d’orage

… c’est d’ailleurs ce qu’elle était.

des cirrostratus se mirent de la partie et changèrent le temps

en un autre temps.

Une nuageuse matinée de pluie rencontrait une nuageuse soirée d’orage… »

La boucle semble bouclée.

Lorsque j’avais 15 ans j’ai écrit : « Je suis nuage noir… nuage blanc je passe… »

MANDIN

– Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ?

– Je n’ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère.

– Tes amis ?

– Vous vous servez là d’une parole dont le sens m’est resté jusqu’à ce jour inconnu.

– Ta patrie ?

– J’ignore sous quelle latitude elle est située.

– La beauté ?

– Je l’aimerais volontiers, déesse et immortelle.

– L’or ?

– Je le hais comme vous haïssez Dieu.

– Eh ! qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ?

– J’aime les nuages… les merveilleux nuages qui passent… là-bas… là-bas… les merveilleux nuages

Charles Baudelaire : Petits poèmes en prose – L’étranger – (1869)

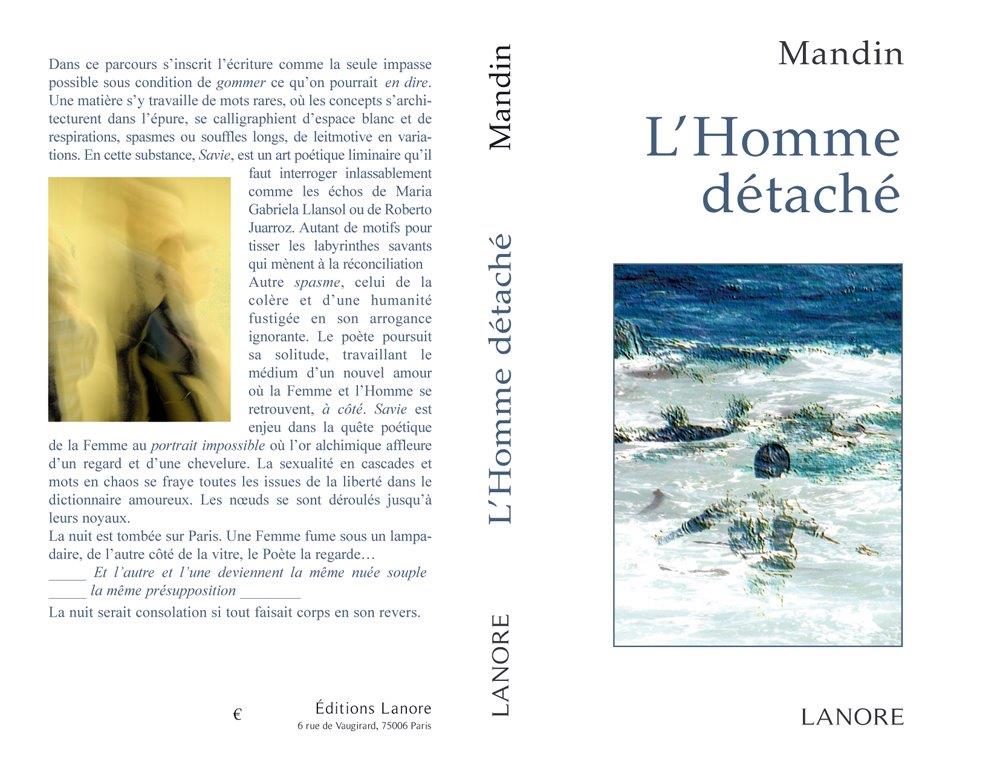

2017 - L'Homme Détaché

Et si chaque instant n’était plus une réécriture de la mémoire…

Le recueil s’ouvre sur les spasmes de la masse océanique, écume indigo, abjecte et fascinante peinture, que borne un sempiternel horizon de théâtre. Le poète est entré dans l’océan et regarde le ciel, tournant le dos au principe féminin, il fait l’amour aux nuées qu’il recherche à la limite de la noyade, dans un milieu aquatique qui est son origine sans être sien. Les algues du sexe y dansent dans les profondeurs, nausée et désir de l’existence entre fertilité et putréfaction. Le poète se rit de lui, enfant au maillot de bain, il goûte un instant les émotions de sa peau. Pourtant il a pénétré le chaos des passions, prêt à être balloté, prêt à se perdre dans les jours. Sans sublime, sans tragique duquel il ne garde que le revers comique, sans destin ni fatalité, sa parole se coule dans la dérision. Il se noie et il nage, dans le creuset, le vertige de toutes les correspondances baudelairiennes où toute frontière est franchie, confluences de la vie et de la mort, de l’origine et de l’anéantissement, de la femme et de l’homme, submergés et immergés ; disparition et contemplation, où toute écriture est silence. Savie, femme froide le regardant innocemment couler, revêt soudain la beauté polaire de l’océan glacial arctique, blanche et bleue, virginale, apparition charnelle qui en son dernier avatar est sensualité languide.

__________ A cheval sur l’équateur vêtue de l’équinoxe d’automne flamboyant

Lavie sourit de le voir s’emmêler dans la turpitude des eaux mélangées

Savie s’envase de rire ———— ses larmoiements tombent dans sa bouche de nageur

égaré ———- plus jamais Il ne cherchera de port dans les yeux de cette saisonnière

Matrice de l’univers, donnant la vie et la mort, déesse nervalienne, l’éternelle Isis est sirène qui tend sa bouée, bouche d’innocence, son ultime piège.

Il nage contre vents et marées

jamais avec plaisir

redoutant d’être absorbé par une déferlante insensée venue d’une terre lointaine,

jouissance perverse au nom de l’espoir.

Il nage jusqu’au point de rupture des eaux mélancoliques de Lavie.

Savie le regarde s’égoutter en frissons

tenter d’engrosser les vagues opportunes et stériles

Elle devient vague,

le projette sans bouée affective dans le tohu-bohu des arrangements entre lui et lui,

lui et elle,

Savie est saisons avec lesquelles il se refuse à renaître et mourir, il nage à l’envers du temps, dans les ralentis de la chair temporelle. Dans la tempête se dessine la résonance de la mer et du ciel. Le monde devient d’une singulière beauté. Le paysage au-delà sera d’une immortelle persistance rétinienne.

En contrepoint de cet espace maritime et céleste, où s’ébat un bestiaire fabuleux de baleines et de phoques polaires, un autre paysage s’impose, celui d’un cimetière, où les tombes présentent le désordre hasardeux de quilles basculées. Une humanité s’y presse de peur.

Ailleurs, la rue dessine le chemin salvateur de la ville, où la poésie, femme offerte de la nuit, lui donne du feu. Le pavé y brille de tous les alcools et fumées illusoires. Ulysse aux mains détachées, lisant et écrivant d’une même onde qui délie, le Poète écrase les lèvres de la Poésie, en gommant le rouge à lèvres, jusqu’au prochain spasme de la passante.

Se détacher de ce qui attache mais pas de ce qui bouleverse l’émotion vibrante de la peau

Le temps est là dans le corps de la sexualité

pourquoi l’amour qui aime serait plus important

que celui qui estime ?

aucune émotion n’a besoin d’éternité

« … JE te caresse… propose-t-elle… »

__ son Je l’effleure…

Dans la série des humeurs nodales (1 à 14), un homme et une femme se rencontrent. L’approche, corde vibrante, maintient le lien du tu et du je, entre grâces et claudications d’oiseaux maritimes. Le poète s’abandonne enfin aux douceurs de l’espoir sans crédulité, déshabillant l’amour d’une intermittence à l’autre, nœud à nœud. Rien n’est détruit, tout est à venir, côte à côte.

L’amour pour le plaisir de nos sens est donc à portée demain…

maintenant !

Dans le chaos masculin féminin qui désenchante, le poète dénoue le corps de ses mots et peut-être jusqu’à nous, lecteurs funambules de ses failles.

Dans les cimetières, de la fosse des mémoires, le Poète parle de si douce voix à celle qui appelle ou n’appelle pas, à celle qui n’a pas de mots et l’impossible savoir de l’autre mais le fado, chant des amours provisoires. La voix de nuit pénètre les mensonges, les laideurs toujours recréées, les jamais assez et les toujours trop des révoltes, des rencontres et des lassitudes. Le désir s’éteint avec les lumières de la ville, les mots se déboîtent.

des lumières tombèrent

lucioles sur le trottoir souillé par les claudications __________________ des chauves-souris de présage sans avenir…

Dans ce parcours s’inscrit l’écriture comme la seule impasse possible sous condition de gommer ce qu’on pourrait en dire. Une matière s’y travaille de mots rares, où les concepts s’architecturent dans l’épure, se calligraphient d’espace blanc et de respirations, spasmes ou souffles longs, de leitmotive en variations.

Un matin l’aurore sera masculine et le crépuscule féminine.

_______ les humains réuniront leurs mains en une coupe et pleureront dedans des rêves abîmés

En cette substance, Savie, est un art poétique liminaire qu’il faut interroger inlassablement comme les échos de Maria Gabriela Llansol ou de Roberto Juarroz. Autant de motifs pour tisser les labyrinthes savants qui mènent à la réconciliation. D’une humeur nodale à l’autre, chaque nœud s’offre dans sa mystérieuse, impérieuse vitalité, spirale désoxyribonucléique. Paternel est un de ces liens dédaléens.

Autre spasme, celui de la colère et d’une humanité fustigée en son arrogance ignorante.

Rien ne faire rien sourire en pleurant

partir en arrivant

arriver en partant

rien ne rien faire contre l’esprit mourant

Saisir une opportune main

la mettre comme loup sur les yeux

se dire qu’aveugle et chancelant n’est pas pire qu’être sot et vaniteux.

Le poète poursuit sa solitude, travaillant le medium d’un nouvel amour où la femme et l’homme se retrouvent, à côté. Le poème de Paul Géraldy, dans les derniers mouvements du recueil ménage un écho à cette connaissance de l’autre, tendre intimité. Savie est enjeu dans la quête poétique de la femme au portrait impossible où l’or alchimique affleure d’un regard et d’une chevelure. La sexualité en cascades et mots en chaos se fraye toutes les issues de la liberté dans le dictionnaire amoureux. Les nœuds se sont déroulés jusqu’à leurs noyaux.

Belle…

Fumée de cigarette presque fumée

sous la pluie

un réverbère

sous la tarlatane nuiteuse

un regard érotique

sous son regard érotique

un parfum de tabac blond

dans la chambre

la cigarette de cette autre femme assise sur le lit

sa fumée claudique sur le dessus-de-lit.

Ses jambes se croisent se décroisent,

ses yeux lavés de tout soupçon,

ses lèvres dépeintes,

son corps effeuillé.

Sa peau est belle,

la nuit voudrait la lui voler pour s’en vêtir

pour faire la coquette au soleil

comme ces deux femmes qui n’en sont qu’une

la nuit à l’aube

La nuit est tombée sur Paris. Une femme fume sous un lampadaire, de l’autre côté de la vitre, un homme la regarde. Y puisant désir et ivresse légère, ses lèvres effleurent un verre de Picpoul de Pinet.

La nuit serait consolation si tout faisait corps en son revers :

être…

la suite de cette envie intemporelle de l’autre.

Yveline Vallée.

Professeur, lectrice et poète.

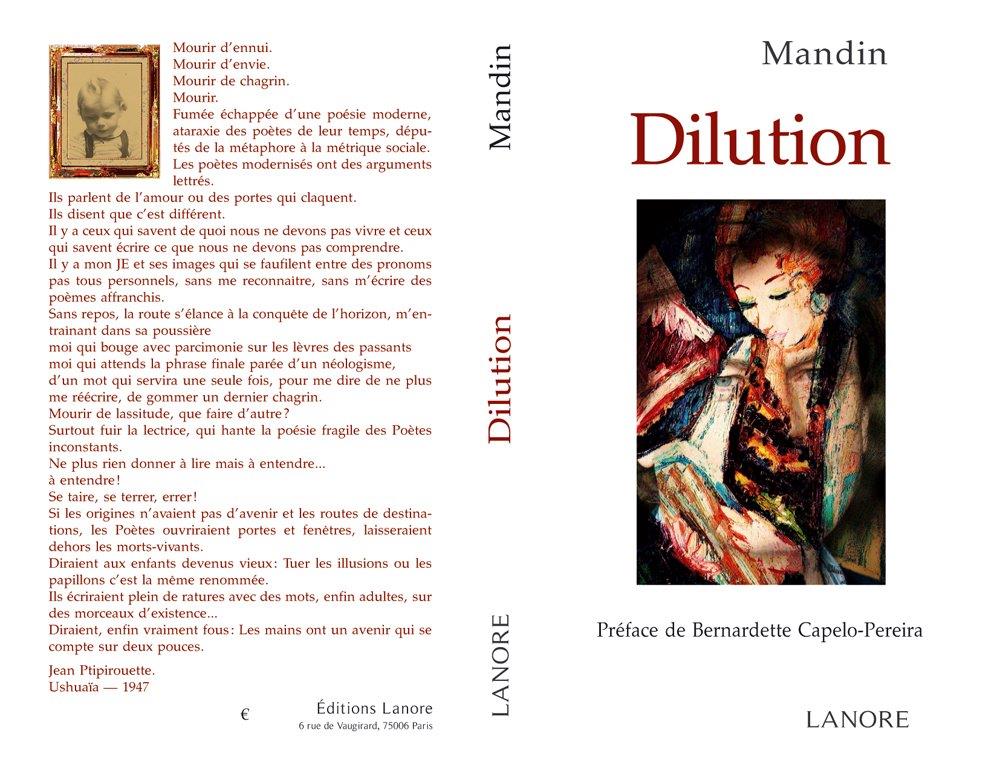

2015 - Dilution

Une gomme poétique

d’une main alerte

le poète gomme un morceau d’horizon

le tout et les riens tombent dans le trou

le poète trace un nouveau trait

sur l’autre

effacé

tout continue à chuter

entre l’ancien et le nouveau trait

Ces vers, je les ai recueillis du livre Inutile, le premier de Mandin que j’ai lu. Un livre qui privilégie le silence, le détachement, dans une écriture dépouillée, qui convoque la culture orientale pour parcourir et interroger les sens d’utile et d’inutile dans la vision occidentale du monde. Après, j’ai lu Dilution. Déconcertant, dans son écriture torrentielle, une cascade d’images et de métaphores, de jeux de sons et de sens, un déploiement incessant de voix et de figures, que l’on dirait excessif. C’est seulement après que j’ai lu Réminiscences, Capharnaüm et Les Fatrasies d’Éris.

Devant l’ensemble de l’œuvre, j’ai été agréablement surprise par une singulière cohérence, tant dans la variation de plusieurs registres, que dans la pluralité des dispositifs littéraires employés. Mandin se concentre, à chacun de ses recueils, sur une idée, un thème, en créant des stratégies toujours pertinentes, en faisant preuve d’un esprit éclectique au service d’une écriture riche et jaillissante, dont d’ailleurs, Dilution en est le témoin.

Dans ce livre (qui m’est apparu comme un long poème composé de fragments), il s’agit pour l’auteur d’aboutir, par la superposition de voix et de discours, par l’affirmation, la dénégation et par la dérision, à construire et à déconstruire les émotions de l’écriture et de la lecture, aussi bien que les rapports sensibles Poète-Lectrice. Il produit ainsi la dépersonnalisation, pour atteindre l’universel de la poésie. Cet universel suppose une démarche de quête, de dépouillement, d’effacement. D’où l’image du faire poétique comme gommage, catharsis dans le sens d’Aristote dans la Poétique (VI,49b 27-28), «la purgation des passions» par l’imagination. Dans un fragment, le poète écrit :

« Avec une gomme poétique j’ai supprimé le décor, les bruits des gens et les fumées de la ville…

… tout devient sans forme ni couleur

… un leitmotiv errant s’enroule autour d’un nuage

… des cailloux jouent aux osselets avec une poussière jaunâtre

elle regarde ma main musagète gommer…

… ses pieds

… ses jambes

… ses mains

… ses bras.

Tu regardas la gomme me gommer entièrement,

sauf deux doigts amusés. »

Dans l’œuvre de Mandin, on peut donc trouver deux façons de gommer: par suppression ou par saturation. Ici, le poète le fait surtout par saturation, grâce à une large et séduisante théâtralisation des rapports Poète-Lectrice. Et, comme à chaque fois, il y a toujours la présence de «la main alerte» du poète.

Pour pouvoir les gommer, le texte écrit les passions de l’écriture et de la lecture. L’une et l’autre se représentent, dans le texte, fabulées dans un déplacement des rôles, configurant en eux séduction, érotisme, sensualité, fusion, distance, soupçon, fatigue et indifférence. Le texte lui-même se dédouble en fragments, en parties, puis en genres de discours, qui se miroitent. Dans un fragment intitulé Commedia dell’arte dans le jardin du Luxembourg, en dix tableaux, sous un registre dramatique, qui se termine avec une « Lettre non postée », signée Jean Ptipirouette, le Poète, déçu et fatigué, décide de ne plus entretenir la relation avec la Lectrice :

Je vais […] chercher une route pleine de virages, une rivière dont le courant ne charrie pas d’affects, chercher les silences des ombres et les sens des éblouissements, me fondre dans une certaine absence, être certain de ma mortalité, ne plus croire le Verbe Lire.

Nous sommes devant le masque de Jean Ptipirouette.

La partie finale du livre, « La mort poétique de Jean Ptipirouette » (une sorte de duplication de la fable de Dilution), est un exercice final de dissolution du Je, dans une « opalescence neigeuse » : « un Poète aux confins des réalités, fatigué sur la route des accidents historiques, autocrate de la désespérance», une «intempérie». Un Je « sans moi sans je sans nous /sans la vanité d’être compris/ enfin mortel sans raison/ enfin mortel sans héritage ».

Tous les pronoms personnels, conjugués, dédoublés au long du texte, s’effacent.

Prenant ses racines dans un mouvement d’autoréflexivité, le fil conducteur du texte est le rapport intersubjectif et parfois interlocutif, entre le Poète et la Lectrice, qui est posé, exploité, déconstruit. Le jeu de séduction et le rapport amoureux constituent une sorte de chorégraphie, qui, au-delà du dépliement d’émotions, permet l’exercice d’une ironie dérangeante et dévoile ce qu’il y a d’illusoire, de conventionnel et de leurre, dans la projection de la lecture. Comme un illusionniste qui bouleverse les sentiments de lecture mais aussi ses propres démons, dans un éventail de figures et de niveaux, le poète, à l’aide de plis de langage (refrains, versets, duplication de sièges du discours) crée un effet de débordement qui devient épuisement, dissipation.

Le texte donne à voir cette démarche de plusieurs façons:

– au niveau du lexique, l’incessante répétition de termes qui signifient «dilution», depuis le titre du livre: dans des titres de poèmes – Dissolution, les miettes bleues, l’Inhumain – et, tout au long du texte, dans la présence récurrente du terme « dilution » et des équivalents : dissolution, gomme, soluté, ombres, pénombre, fantômes, émietter, éparpiller, noyer, triturer ; et même au niveau sémantique et graphique:

« Poète accablé assis sur mon banc, j’émiette des mots… in… dis… sol… ub… il… ité… dé… can… ta… tion… con… den… sa… tion…. in… sol… ubi… li… té…»

– dans la fable des rapports amoureux, l’énoncé met en relief un jeu avec les pronoms personnels et une instabilité au niveau du sujet, dans le passage du Je à Il, Lui, le Poète et au masque Jean Ptipirouette, et de Tu, Lectrice, à Elle, à la Femme, une pluralité de femmes et de lectrices, « sorcière polymorphe», et à « la Lectrice universelle »… « Médée et Cassandre à la fois » ;

– dans la variation et la cumulation des situations et des sujets de fusion et dissolution : le Poète dans la Lectrice, la Lectrice dans le texte, le Poète dans la Ponctuation et les formes verbales, la Femme qui se disperse en éclats, les sujets dans leurs ombres ; «le soluté des sens premiers», « des milliers de pages y sont dissoutes » ; « L’horizon hâbleur se dilue dans le ciel belliqueux,/ volent en éclats les lointains et les ailleurs/ les lignes horizontales… » ; « regarder la vie se diluer dans la mort », «gommer l’humanité bien pensante et archaïque » ; « Les mots émiettés derrière ton ombre », « tes doigts émiettent tout ce qui leur tombe sous tes mains, Toi, Moi, Nous, Eux… ombres outrepassées», « fantôme lyrique des vies éparpillées ».

Dans une sorte d’allégorie mythique, une parodie parfois impitoyable, (gigantesque autodafé des tendresses fatiguées, en métaphore textuelle), le sujet poétique interroge les actes écriture/lecture, mais aussi la sincérité des émotions, et les obscures broussailles de la sentimentalité. Il met aussi en scène l’expérience de sa propre défaite, de son morcellement.

Si Dilution, comme fable, se compose d’une pluralité de figures et de scènes, il se donne aussi à voir comme une textualité polyphonique, mosaïque, où convergent plusieurs voix et écritures. Le texte révèle, d’ailleurs, ses sièges de discours (en utilisant même des différents types de caractères) et, dans un geste herméneutique, le Poète explicite (comme il le fait pour l’interprétation de plusieurs de ses images et métaphores) ses références poétiques : Nietzsche, Masoch, Baudelaire, Herberto Helder, Juarroz, Guillevic et d’autres. Il convoque aussi pour le tissu textuel des énoncés musicaux – comme la sonate « Les Adieux », n.º 26, de Beethoven, le ‘fado’ « O silêncio da Guitarra » de Mariza ou la chanson « Oh my love » de John Lennon – dont il signale ou suggère la signification.

En fait, l’écriture incorpore un dialogue intertextuel et interartistique qu’on doit écouter au-delà de la surface. Et si Dilution expose le rapport Poète-Lectrice comme un rapport amoureux, où il verse toutes les émotions et une intense sensualité, l’écriture y prend aussi ce caractère, comme espace où parlent plusieurs corps textuels. Le Poète interroge : « Deux écritures peuvent-elles faire l’amour ? ». En tant que lecteur, et écouteur, le Poète se dilue, se fusionne avec la musique : « ainsi la musique se laisse déchiffrer, dans la froideur des solitudes amoureuses » (pour la sonate de Beethoven) ; « et moi petit à petit je deviendrai/ une guitare silencieuse/ avec des voiles de goélette » (à propos du « ‘fado’).

La voix se déplace, le corps se déplace. Les voix s’éparpillent et, puis, elles se réunissent, métaphoriquement, dans la musique, comme un arrière-plan ou un plan supérieur. Nous sommes devant une approche lyrique des émotions de l’écriture a travers la lecture et l’écoute. Les images fulgurent comme des éclairs. Et le rythme du poème acquiert une ample vibration, une ductilité, comme seul un artiste du mot, comme Mandin, le sait, même quand, parfois, par un certain excès, il nous provoque un certain trouble.

Avec des accents pessimistes, le poète arrive par ce chemin, à « la lumière du doute universel ». Au questionnement de l’humain et de l’inhumain et à la problématique de la vérité :

Tu liras des poèmes écrits par tout le monde, les ceux et les celles qui savent

les émotions sincères…

Sincères ?

Le vrai Poète se moque bien des tartuffes.

Lui il meurt authentique, ayant écrit toute sa vie : ‘Les mots sont des briques’

[…]

Tu liras sans doute tout ce que les poètes politisés écrivent, tant tu es certaine des mots de ce monde, de cette humanité axiomatique et

de l’amour, cet étrange sentiment du mensonge!

Seule la mélancolie s’intéresse à la vérité.

Ce recueil de poésies de Mandin prend l’allure d’un «essai» profondément humain, qui poursuit non seulement le sens de la poésie mais aussi de la vie, nos affections, nos illusions, nos automatismes, nos leurres, nos espoirs, notre être-là humain, vrai. À la fin, le livre s’ouvre sur le temps à venir et l’assurance du pouvoir libérateur et créateur de la poésie:

La route continuera à cheminer pour un autre nomade. Car la route n’est jamais à court de virages ni le ciel d’étoiles. Seul le Poète invente sa route au fur et à mesure de ses déambulations.

BERNADETTE CAPELO-PEREIRA.

Essayiste, poète, chercheur au CLEPUL (Centre de Littératures et Cultures lusophones et européennes de la Faculté des Lettres de l’Université de Lisbonne)

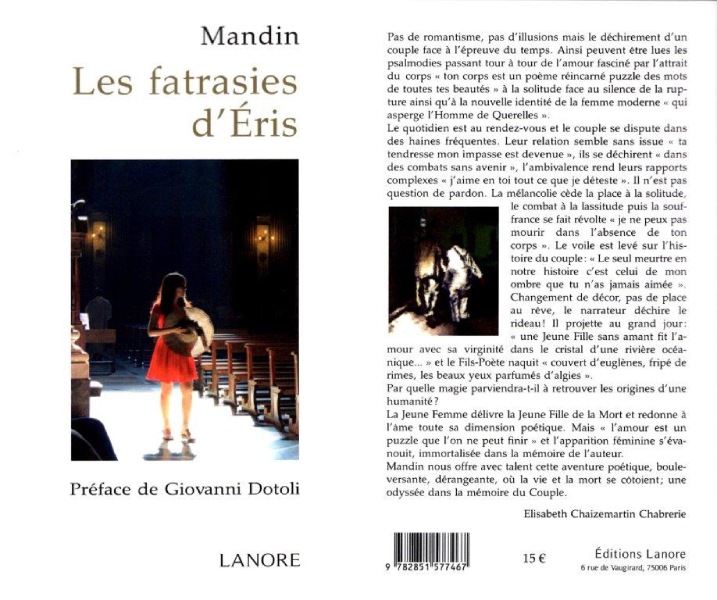

2014 - Les Fatrasies d'Eris

Une poésie de la connaissance

La poésie est la forme suprême de la connaissance. Pensons un seul instant à cette phrase de Mallarmé : « Les poètes seuls ont le droit de parler ; parce qu’ils savent ». Ou bien à l’observation suivante de Bachelard : « La poésie nous apporte des documents pour une phénoménologie de l’âme ».

Il y a donc un lien profond entre la vie et la poésie. Le poète se souvient du temps, du cœur, de la douleur, de la joie, et exprime son univers – oui, il vit dans l’univers et il a son univers – par son style à lui, sa langue, ses moyens faits de mots lesquels se situent dans son champ de vision.

Le poète n’est jamais en dehors de son domaine, de son écran, de son merveilleux, disait-on autrefois.

Le voilà donc se situer dans la lumière des jours qui passent – je pense toujours à l’extraordinaire allure rythmique du Pont Mirabeau d’Apollinaire –, et bâtir un système indéfini, fait de suggestions et de cris, d’éclairs et de perceptions dans le vide, comme s’il avait un grand flambeau de la vérité.

Ce sont les premières sensations que j’éprouve en lisant ce livre de Mandin, Les fatrasies d’Éris. Tout y est surprenant. On s’attend à un poème, à des poèmes, et on entre dans l’habitation du monde et du cœur, par l’ancestrale parole sur la mort, qui est une parole sur la vie – on oublie trop que mort et vie sont la vie-mort-vie.

Je pense à deux vers célèbres de Hölderlin : « Riche en mérite mais poétiquement toujours, / sur terre habite l’homme » (traduction d’André du Bouchet). Mandin habite l’homme, de façon sublimement poétique, dans l’absolu de la langue, vraie, en symbole du réel le plus réel.

Baudelaire ne souligne-t-il pas que « La poésie est ce qu’il y a de plus réel », dans ses notes sur Edgar Poe ? Ce n’est pas par hasard qu’il ajoute : « C’est ce qui n’est complètement vrai que dans un autre monde ». Le réel d’ici, donc, et le réel de l’au-delà, de ce qui est et de ce qui sera, de la vie hic et nunc et de la mort-vie d’un post, qui viendra et qui est certain.

Est-ce de la philosophie ? Absolument pas. C’est l’aura du poète, ouverte, infinie, entre ciel et terre. Dans ce recueil de poèmes, Mandin se situe tel un savant sensible du réel, le regard sur l’au-delà, en révélant une sensibilité hors du commun, un sens d’être au monde.

Il a l’œil de l’essence, de la substance, de la parole qui brille d’évidence, du dialogue entre le naturel et le surnaturel. Les personnages de ses textes – oui, il dialogue avec des personnages symboliques comme sur les planches d’une scène classique – narrent la mémoire du monde, le sens de la finitude, la lumière au-delà de la fin.

Sans avoir un sens total de la poésie, il serait impossible de présenter un parcours si ardu. Mandin a le privilège de posséder le sens total de la poésie, de savoir chanter la beauté de l’amour, de sa perte, du voyage pour le retrouver. J’ai la sensation d’être dans une tragédie grecque ou dans une pièce de Racine, surtout dans l’atmosphère d’un chœur. La mort, la jeune fille morte, la jeune fille vivante, la femme damnée, les amoureux, l’être androgyne, le Poète, Monsieur de Lacaresse, Madame de Laprésidence, le destin – le fatum – parlent comme dans une oreille de Dionysos.

L’écho des vers de Mandin inonde la scène et l’au-delà de la scène, comme des cloches dans une vallée, à partir d’une tour du temps.

C’est la voix de la poésie que j’entends, dont Mandin soulève délicatement le voile : Shelley affirme précisément que « La poésie soulève le voile de la beauté cachée du monde ». Dans un jeu de cache-cache poétique, il parle avec notre âme, soulève le linceul des choses et des êtres humains, en nous disant que la connaissance et l’amour se marient.

Yves Bonnefoy le précise en profondeur : « La poésie n’est rien d’autre, au plus vif de son inquiétude, qu’un acte de connaissance ».

C’est exactement le voyage de Mandin – ce livre est un voyage au centre du monde. Dans son angoisse montante, il accomplit un acte de connaissance, un retour à la source, aux mythes, à la métaphysique du temps. J’ai parfois la sensation de me retrouver dans une des places des toiles de Chirico, un grand peintre surréaliste italien, d’origine grecque, à juste titre. Les personnages ont quelque chose d’antique, de mythologique, d’une grande « permanence de l’Être » – cette expression est de Saint-John Perse.

L’âme du poète – celle de Mandin – est celle d’un prêtre-sacerdoce à l’ancienne, lequel parle au silence du temps, au cœur de la mémoire, par éclairs et traces de brûlure, par balbutiements de ce qui fut et éclairs du présent-avenir. La nuit s’éclaire de mots-étoiles, pour nous faire apercevoir un brin de salut, à travers le cristal de l’énigme.

Le poète-Mandin se fait pèlerin de la nuit, entre deux rives de lumière. Il entend la partition d’une musique méditerranéenne et cosmique, dans un concert de harpes et de clairons qui expriment le silence de la nuit.

La poésie se confirme comme une trace de révélation, de voyage au mystère, d’éclair du cosmos. Elle fait encore une fois apparaître l’invisible. Chez Mandin il y a quelque chose de la transcendance. Il en capte des points lumineux, et nous les offre, dans une générosité admirable.

Guillevic a raison : « le rôle du poète est de donner à vivre le sacré ». Dans Les fatrasies d’Éris, on vit au cœur du sacré, entre clair et obscur, lumière et ténèbres, visible et invisible.

Mandin sait créer l’atmosphère du temps. Lisons-le : la poésie se confirmera l’énième fois comme un acte de mysticisme, de souvenir de Dieu, de douleur-souffrance, et d’envol vers le ciel.

Mandin cherchait son âme : dans Les fatrasies d’Éris il la trouve. Nous les lecteurs aussi, avec lui. C’est un bel exemple de collaboration entre le poète et son lecteur-interprète.

Les deux, ils déchiffrent le mystère, à l’unisson, sans jamais délirer.

C’est que tout se passe sous le signe de la poésie, la vraie.

Mandin sait bien que « chaque Poète est un Je universel » et un éclaireur illuminé, qui chante la chanson de la vie, et de la mort – quelques poèmes de ce livre méritent d’être mis en musique.

Dans ce livre, lecteur et poète chantent au rythme de la mémoire.

GIOVANNI DOTOLI.

Professeur de Langues et littérature française

Université de Bari Aldo Moro

Poète, prosateur et conférencié.

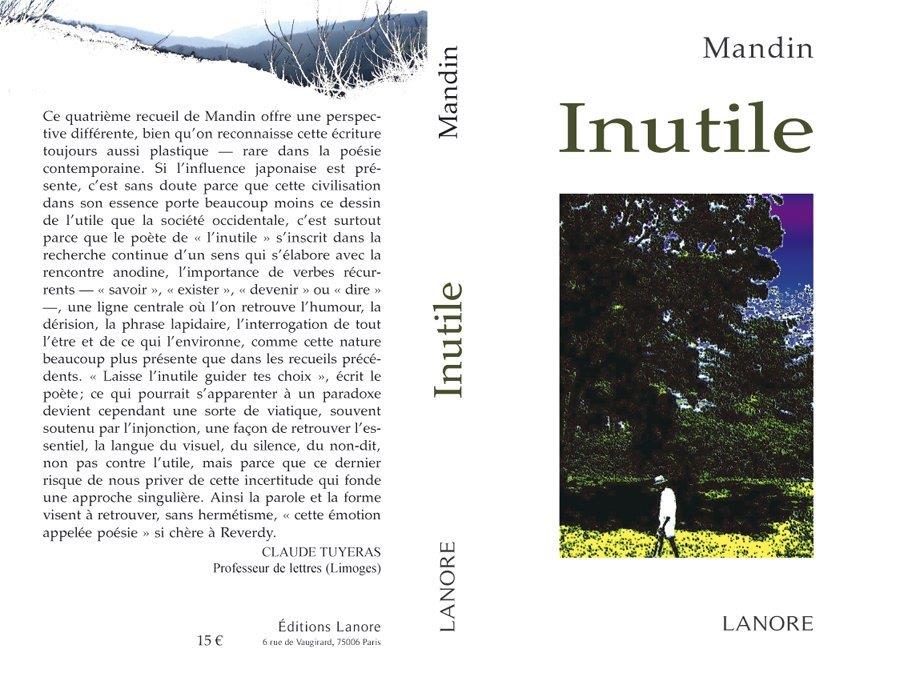

2012 - Inutile

Vous avez composé un long poème autour d’un seul thème avec de multiples images personnelles. Quelle aisance vous avez dans la poésie ! Quand vous mettez au début ce vers :

lorsque moi me dit : je … devient inutile

votre voyage vers une terre inconnue a déjà commencé. Vous dites être utile à vos « incertitudes », car c’est le lieu créateur de l’œuvre poétique et générateur de vie, lieu qui se trouve entre le “ moi ” et l’autre, l’utile et l’inutile, la vie et la mort, et celui que vous reconnaissez dans la différence éternelle de l’homme et de la femme. Vous ne prononcez pas ouvertement le je-sujet, mais ce n’est qu’une apparence. Vous êtes comme une toile d’araignée magnifiquement tissée. À travers cette toile, vous regardez, sentez, entendez et même touchez le dehors, l’autre. Cette image me suit tout au long du poème.

De la nature vous faites un microcosme original où le poète fait vagabonder l’imagination et libère l’esprit. Il n’est ni occidental ni oriental. Des sensations visuelles, auditives, tactiles et olfactives s’y expriment dans une fraîcheur et une intensité qui ont quelque chose d’originel. J’aime le caractère éthéré et vibrant de l’espace que vous développez dans cet univers de la nature, dans lequel tout retrouve une nouvelle signification, celle que vous lui accordez. Je cite :

l’ombre du platane

s’abat sur les rires d’enfants

l’ombre inutilement doit se tenir loin du soleil

les enfants la protègent de leurs beaux yeux crédules

audacieuse

l’ombre blessée du grand platane

part avec le premier nuage venu

sans leur dire merci

Le dynamisme des mouvements est apporté par le jeu de la lumière et de l’ombre. Dégagés de l’emprise du sujet, ces vers deviennent une expressivité pure. Grâce à l’image de vos yeux tournés vers le ciel, récurrente dans votre poème, vous conférez à la poésie un pouvoir créateur. Ainsi vous donnez une expression plastique à la sensation personnelle, synonyme d’émotion.

Par ailleurs les éléments de la nature comme les mousses, les oiseaux, les insectes, qui apparaissent à un rythme qui vous est propre, deviennent de nouveaux signes comme autant de métaphores d’une écriture. Le mouvement même d’une limace symbolise, me semble-t-il, la calligraphie qui naît sous votre plume.

Vous parlez du « Tao », pensez l’inutile et le silence. Se détacher des choses du monde en utilisant le langage de la vie de tous les jours, c’est ce qu’on appelle « Rizoku » au Japon dans le domaine du haïku. Si dans les métaphores de vos poèmes prolifèrent les oppositions, cela ne tient pas à la parole humaine, mais aux opacités de la vie. En revanche, si le haïku est lapidaire, c’est que ce poème est comme une coupe faite dans le courant du temps et dans l’étendue de l’espace. Malgré une telle différence au niveau de la perception et de l’expression, je trouve une similitude entre votre poème et le haïku : aucun poète, dans ce lieu où il fait entendre la voix qui est la sienne, n’est pas inutile, car recomposer le passé et le présent dans et par la poésie, c’est ciseler le silence et le vide pour faire apparaître dans l’avenir ce qui se dérobe à l’utile, bref une perception originelle du monde.

Il est sûr que votre lucidité poétique écarte les gracieusetés lyriques ou bien l’expression directe de souvenirs ou de repentirs, mais quand vous chantez, par exemple, l’été qui « a une odeur de vieille forge », votre poésie éveille en moi des souvenirs lointains : l’odeur minérale et le silence particulier que j’ai sentis dans l’école déserte dont les bâtiments projetaient sur le sol la silhouette de l’ombre et de la lumière. Je me rappelle également le sentiment vague des regrets au réveil d’une sieste d’été sur le « coutil » du lit « aux chaleurs salées ». C’est pourquoi, née de la sensibilité et de la sensation, votre poésie demeure, je trouve, profondément humaine.

À la fin du poème, le je-sujet apparaît à nouveau dans cette belle formule :

je est un soupçon

c’est-à-dire une ombre. L’ombre « meurtrie » que vous gardez toujours dans la paume de votre main et qui se cache dans chaque fibre de toute existence me semble être “ la naissance et la fin ” de ce poème.

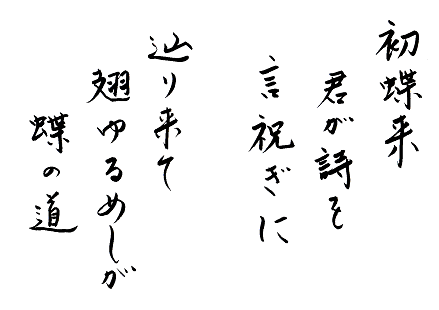

Je viens de fermer la dernière page de votre livre. Je vous dédie ce haïku qui voudrait dire la joie que j’ai ressentie en lisant vos poèmes …

IKUKO MORITA.

Poète, enseignante à l’Université de Doshisha, Kyôto

2011 - Capharnaum

Mandin a placé en épitaphe de son recueil Capharnaüm, une sentence de René Char, extraite de : la Parole en archipel. Et dont une phrase m’est familière depuis longtemps : « … les poèmes sont des bouts d’existence incorruptibles que nous lançons à la gueule répugnante de la mort… »

Ce choix situe d’emblée la démarche du poète ; nous comprenons que pour lui, l’écriture poétique est une question de vie ou de mort.

Curieusement, au fur et à mesure que l’on avance dans ce recueil,on constate que le mode d’écriture de Mandin, s’il se place sous l’égide du poète de l’Ile-sur-Sorgue, n’a qu’un lointain rapport, à mes yeux, avec la façon d’écrire de Char. Chez celui-ci tout est lapidaire, ramassé, dense, obscur parfois – comme on le disait d’Héraclite – chez Mandin, le ton, le style, le rythme sont plus proches d’un Prévert, d’un Queneau ou d’un Tardieu ; dérision et ironie comprises –

En lisant certains textes, j’ai même pensé à mon ami Raymond Devos, grand manipulateur de vocables.

J’ajouterai, chez Mandin, le côté iconoclaste et provocateur : « … Jésus s’est réincarné dans des souvenirs comateux…. »

Je ne m’étonne guère qu’ailleurs Mandin fasse référence à Cioran quand il affirme qu’il est vain de refuser ou d’accepter l’ordre social – et cela se traduit chez lui par cette formule peu banale : « …Il est entré dans le maquis de son dedans… » Michaux n’est pas loin.

En lisant Capharnaüm, je suis allé de surprise en surprise, avec, par exemple, ce poème-histoire intitulé : « La Femme du ménage » ; il met en scène deux femmes de ménage, un petit garçon qui a la passion des fraises et une mouche. La fin de l’histoire surprendra plus d’un par son contenu psychanalytico-burlesque.

Une deuxième partie de Capharnaüm est placée, elle aussi, sous l’égide de René Char avec la célèbre formule qu’on peut lire sur une plaque apposée sur la façade de la maison qu’occupa le poète rue de Chanaleilles à Paris : « Le poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver. » Là encore, je ne vois guère le rapport, ou alors je n’ai rien compris au film, entre ce qu’écrit Char et ce qu’écrit Mandin, à l’exception des pleins et des déliés des Dentelles de Montmirail. Certes, on peut lire des phrases lapidaires comme celle-ci : Si l’amour sert à aimer alors aimer sert à quoi ? »Mais cela ne ressemble guère à Char. Et c’est très bien ainsi, car il serait dommage que Mandin ne fût qu’un épigone du géant de l’Ile-sur-Sorgue, qui en a compté beaucoup.

Il y a chez Mandin une fantaisie, une allégresse – ambiguë parfois – qui n’existent pas chez René Char. Finalement, il me semble que ce poète, qui accorde beaucoup d’importance à l’acte poétique, ne se prend pas au sérieux quand il écrit des poèmes (mais je me trompe peut-être ? )

La lecture d’un poème comme : « Poser un lapin au temps »; apporterait plutôt de l’eau à mon moulin. Et en plus ce poème a été écrit pour son fils Paul, donc pédagogique ou édifiant.

Enfin, je signalerai une autre corde à l’arc poétique de Mandin : celle de la sensualité qu’il traduit dans des blasons du corps féminin, comme cela se pratiquait dans la poésie ancienne. Et là, Mandin cite ces deux vers de Remy de Gourmont, qui m’ont toujours fasciné, je ne sais pas pourquoi :

« …Simone, il y a un grand mystère

dans la forêt de tes cheveux… »

Cette mosaïque antique n’est pas ce que je préfère chez Mandin, mais je dois reconnaître que ces blasons sur les yeux, la bouche, les lobes, les tétons et autres nombrils sont d’excellentes factures.

En fin de compte, tous les poèmes qui composent Capharnaüm sont à l’image de l’homme Mandin tel qu’il m’est apparu lors de notre première rencontre ; aimable, courtois, élégant, lucide, cultivé, un rien désabusé ou sarcastique mais avec, en lui, une passion intacte : La Poésie.

JEAN ORIZET.

Poète et prosateur, de nombreux prix littéraires

4ème de couverture :

Je ne doute pas que mon impertinence « d’utiliser » René Char, surprendra plus d’un visiteur… mais si un poète doit laisser des traces (des poèmes comme les tesselles d’une mosaïque) il ne doit pas pour cela mettre ses traces dans les rêves d’un autre, fut-il son père, son mentor, sa femme de ménage ou son pire ami. René Char est mon ami, mon amitié (dans un seul sens pour cause de décalage horaire ) s’est tissée en le lisant, nous nous sommes parlé, les poètes ont des silences qu’eux seuls peuvent entendre. Baudelaire et Eluard sont aussi mes amis, sans oublier Bach ; mais comme un bateau je ne suis pas amoureux des vagues, elles me portent, me dirigent et en fin de compte m’échouent. Ma coque ne prend pas l’eau et mon tirant n’est pas obsessionnel.

Capharnaüm est un capharnaüm au sens propre, c’est-à-dire un bric-à-brac, un souk, une brocante… pour faire simple : un humain! Qui rentrerait chez lui sans y être invité, pour chercher… rien de particulier, rien de réel, une vieille émotion cabossée, une idée pour sourire.

Toute cette poussière qui recouvre ses souvenirs et autres élucubrations, est grise-dorée, c’est de la poésie brute, originelle, déposée là par des receleurs nommés Char, Baudelaire, Eluard et tant d’autres et par vous aussi Orizet.

René Char n’a-t-il pas écrit dans les Feuillets d’Hypnos : « N’étant jamais définitivement modelé, l’homme est receleur de son contraire.»

Moi je ne suis qu’un farfouilleur poétique qui cherche un poème que personne n’a encore écrit… que personne n’a encore lu… je chine dans les émotions une idée pas trop abîmée.

MANDIN

2008 - Réminiscences

« Avec un dernier vers j’ombrerai d’aurore

Les contours de ma vie ».

Mandin

La poésie de Mandin tente de redéfinir la mémoire, avec la volonté incessante de rassembler ses souvenirs éparpillés, les retenir, pour les tisser de nouveau, dans une quête quasi désespérée, dans la crainte d’une désagrégation tant temporelle que spatiale.

Semblable à un peintre, le poète veut laisser derrière lui, la trace qui intrinsèquement restera le fil conducteur de ce recueil poétique. L’âme ressent dans la naissance de l’aube ce confus néant, nous laisse entendre l’auteur de Réminiscences.

L’impossibilité de saisir l’Autre, de se saisir soi-même, et le Temps surtout, avec ses horloges, souvent citées dans le texte, ses chevauchées d’amour, de deuils, de délices et de souffrances, inhérentes à ce corps poétique, chargé de figures de style, de recherches littéraires.

Dans la solitude ils dansent ! … Il faut retisser pour retenir, pour se ressouvenir.

Ainsi dans le Tisseur Mandin écrit :

« Tissant nos silences avec le fil de notre histoire. »

…

la nudité s’habille d’elle-même

la retisser devient nécessaire pour s’en souvenir… »

L’auteur possède l’art de faire passer avec aisance, une certaine tension dans ces textes, semblable à un jeu de rôles, l’idée de l’accomplissement dans le non-accomplissement.

Le sujet se dédouble, l’universel se multiplie. Les personnages, les sentiments, les objets surgissent, chargés d’histoire.

Sur les pas de ce parcours poétique propre à Mandin, nous retrouvons l’évocation du soleil, l’errance, le vertige et la jubilation, la douleur, le foisonnement des lieux parcourus par le poète, transfigurés par son imagination, pays où les songes pourraient devenir palpables, là où la nouvelle genèse qui transcende les désirs, passés, présents, futurs, dans la vision de ce moment idyllique, dans ce monde de tous les possibles, qui est certainement pour Mandin le « vrai lieu » ayant le pouvoir s’auto-régénérer.

Au fil des poèmes le lecteur est me semble-t-il saisi par ses propres ressouvenances, oscillant entre le défini et l’indéfini, la certitude, l’affirmation et la négation, parfois même dans le corps du poème et les éléments liés ne peuvent l’être qu’en apparence.

« La poésie écrit Jakobson, affirme en même temps qu’une chose est et n’est pas. »

Les poèmes se tiennent, comme liés par la chair de mots choisis par l’auteur. Le texte est mis à nu, devant nos yeux, il nous est offert et cependant il reste un mystère à décrypter.

Mandin a répondu aux exigences du désir, il a construit des formes poétiques où figure son angoisse du temps, la violence de ses phantasmes, et des fantômes, qu’il tente d’incarner et d’enraciner dans une expérience réelle, donnant la sensation qu’il veut mettre en jeu sa propre existence, s’inscrivant lui-même dans le tissu de ses souvenirs. La récurrence des thèmes tels que la folie, la mort, l’amour, l’amitié, la fuite inérable du temps sont ici sublimées par l’Art : la musique, la peinture, la poésie surtout, lieu physique et psychique, là où tout devient possible, là où le poète peut revêtir la robe de « la mère penchée » » cette figure féminine qui elle seule, peut engendrer le corps du texte.

Que le lecteur ne s’y trompe pas ! … Mandin, malgré ses désirs d’eaux troubles, l’impression d’un certain égarement, qu’il laisse volontairement vagabonder, flottant dans la ouate, naviguant entre les clair/obscur, compose son texte, dont les notes sont tenues par une ligne rouge tricotée dans l’ angoisse existentielle de la vie et de la mort, la fuite vers le rien, où il essaie de mettre en scène sa propre expérience du gouffre. Pourtant, rien ne peut être perdu, les souvenirs se régénèrent, car tout peut être racheté par ses Réminiscences…

Les thèmes abordés, le choix du vocabulaire, l’alcool, la fumée, les parfums proches et lointains, les voyages, le tout voilé par une brume crépusculaire, ne pouvant laisser le lecteur indifférent. Il nous est offert dans ce recueil un sensible goût de l’univers des poètes maudits, un zeste de Rimbaud ou encore une parcelle de Baudelaire, comme nous pouvons le noter dans certains de ces vers comme :

La saison ma sœur éternelle » :

« c’est fini les fleurs

…

le cortège des parfums s’en est allé

et les feuilles d’or

rouge aussi et d’orange

et de vieux vin encore… »

Ressentons la volonté de l’auteur qui veut tracer dans la chair du poème, dans une structure architecturelle des mots qui soulèvent l’énigme, tout ce qu’il nous donne en partage y compris la remontée forte des images, les clefs essentielles à leur compréhension.

Vibrations, tournoiements, coloris nuancés, où le réel se mélange indéfiniment à l’éphémère !…. Voilà un texte riche, à l’entité enivrante, cosmique, mythologique, éblouissant par ses couleurs, oscillant entre ombre et lumière, dans l’union des contraires, qui , par la puissance des images métaphoriques, et un style que l’on pourrait définir comme néoréaliste, avec une touche d’impressionnisme , nous plonge dans un climat de fascination, qui reste inscrit dans l’essence même de l’Art, signature interne des grands créateurs.

Réminiscences, c’est la musicalité, la danse même du poème, le lieu sublimé où le lecteur perd souvent pied au bord de l’abîme.

ALICE MACHADO.

Poète et romancière.

1994 - Appelle-moi Dee !

« Un de vos rires vous a jeté dans mon histoire, il y a elle et lui et maintenant vous. »

Au pays de la Poèmerie, laissons-nous simplement porter par les vagues d’une histoire entre un homme et une femme, histoire atypique, étrange, à la frontière de la folie, du délire ou des souvenirs perturbés qui ne cessent de revivre en de multiples déclinaisons perdues dans le temps, qui ne cessent de se modifier, de se déstructurer.

Ne cherchons pas de logique en ce récit d’un autre type où se rencontrent la poésie et l’absurde, la poésie et l’érotisme, l’érotisme et les ombres chinoises du désir charnel, qui troublent les eaux d’une absence d’amour à la recherche de l’amour…

Seul le regard porté par Dee, l’héroïne, sur ses souvenirs, lui permet d’atteindre le détachement de son corps, à la fois osmose des chairs, rejet et abandon.

Une toile blanche tendue sur un cadre en sapin, une histoire sans importance, un taxi, de la tendresse, de l’érotisme et l’anéantissement du corps de Dee plongé dans la musique de Ravel, éclairé par les tableaux de Francis Bacon… « Peut-être est-ce cela l’amour, souffrir d’aimer quelqu’un? »

D’amant en amant, ainsi va l’errance de cette femme solitaire, la chanson du vieillir, du devenir, du repli sur le passé et de l’oubli parmi les étoiles du temps. « J’aime cette lassitude physique des pénétrations. Elle console de l’habitude de se plaindre de la fatigue. »

L’auteur nous conduit avec aisance dans le labyrinthe des pensées et des désirs intimes des deux amants que tout s’acharne à séparer sauf le temps. Chacun observe l’autre et tisse sa stratégie amoureuse sous forme de monologues intérieurs s’intercalant entre les dialogues.

L’âme de Dee serait-elle en danger, a-t-elle seulement été une enfant, quels mystères entourent sa naissance pour vivre cette terrible romance sensuelle ? Dépravation, abnégation, perte de repères ou tout simplement amour inconditionnel ? Ainsi se déroule l’aventure terrestre de Dee en perte d’identité.

Mandin à travers son roman DEE nous dérange :

il ose remonter aux sources des pratiques érotiques d’une femme perdue dans la souffrance et les contradictions, en leur donnant une dimension qui touche notre affect.

« Seule au fond de mon lit la bonne humeur reprenait son droit de cité. Je voulais sauvegarder cette formidable sensualité. Elle illuminait mon âme et chauffait mon corps et… une avidité sans limite de tous les plaisirs. »

Le dépaysement est total, les repères perdent le nord, les situations excentriques se succèdent dans un univers déconcertant et les scènes scabreuses iront prendre racine jusqu’en Inde.

Doit-on en sourire, s’offusquer ou se laisser porter, sans juger de leur bienséance, par les tableaux érotiques que nous offre généreusement l’auteur ?

Quelle que soit l’intensité des scènes, il persiste dans son écriture un ensemble poétique indéniable qui ne peut que toucher la sensibilité du lecteur.

« Dee est une nymphe, une histoire complexe de liquides.

Sa silhouette semble sculptée dans un morceau d’enfance, et pourtant sa peau est parcourue de courants voluptueux, ses jambes sont de parfaits piliers, elles saillent de dessous l’étoffe noire et fripée de sa jupe, trop courte pour dissimuler la petite vallée où meurent des centaines d’étoiles. »

Mandin nous conduit ainsi au pays d’Eros où les fantasmes sexuels sont universels et sans âge, mais où le psychodrame se lit aussi en filigrane. Le cœur de l’intrigue se déroule au Grand hôtel de Cabourg, puis l’auteur nous attire dans un labyrinthe de mots, d’énigmes et de sensations habilement construits où la généalogie flirte avec le délire au bord de la rivière Kara-Sou. Son récit aux accents internationaux, dédale de sensualités et de voluptés, ouvre les frontières de l’amour sans amour mais étrangement aussi de l’amour éternel entre deux êtres.

« Elle arrange chaque jour la mer de pierre d’une autre façon, elle revit Cabourg en ce temps-là, elle est vaguement nostalgique. Quentin n’a pas joué avec elle, il l’a aimée pour toujours. »

Je me plais à imaginer que l’inspiration de Mandin puisse prendre sa source de ces vers de Joachim Du Bellay:

« Ces cheveux d’or sont les liens Madame,

Dont fut premier ma liberté surprise,

Amour la flamme autour du cœur éprise,

Ces yeux le trait, qui me transperce l’âme. …»

rejoignant ainsi l’écriture de l’auteur :

« Blonde.

Elle est entrée sur la pointe des pieds.

Nue et mouillée…

Voilà l’histoire d’un tohu-bohu sentimental.

Ma Jeune Fille d’hier est devenue une montagne d’eau.

Ses baisers dévalent telles des pierres rondes sur mon corps alangui,

elle absorbe tout ce qui brille sur moi,

tant et si bien qu’il ne me reste plus une seule étoile. » …

« Mettre mes lèvres sur ses autres lèvres attendre que la mer vienne nous noyer.

Mon sexe,

petit poucet dans sa chevelure forestière,

ou prince endormi,

a tout espéré du nouveau baiser. »

Elisabeth Chaizemartin Chabrerie.

Lectrice.

1992 - Kara Sou

Kara Sou est une drôle de femme et tous ces romans mélangés une drôle d’histoire.

Plongée dans la déchéance, enlisée dans le vice, méprisée sous le regard des hommes, Kara Sou avance seule dans sa sombre vie, aussi obscure que son corps. Que connaît-elle de l’amour ? Pauvre hère balloté de toutes parts, pataugeant dans la misère, la Kara Sou de nos campagnes se terre aussi dans nos villes… Odeur d’église sous le mystère de ses jupes, poussière grise dans la poudre d’or de ses rêves, fumée noire des cauchemars de son quotidien, cette femme se remémore, abandonnée à la solitude et à l’abject.

Ne pas la laisser seulement pour un corps…

Si elle a maille à partir avec le perfide Compendieux dans le rouge du sang et le jaune de la paille, avec le sordide Florès, véritable blasphème ambulant faisant profession de foi de ses vices, ce n’est pas son choix.

Elle n’a jamais choisi…

« Kara Sou doit traîner les pieds de son histoire en se faisant prier de bien vouloir rentrer chez elle. »

Une histoire, véritable vision kaléidoscopique de personnages…Tel un prisme décomposant la lumière, Mandin nous entraîne avec constance et opiniâtreté dans l’analyse et la déchéance de la nature humaine.

Peu à peu nous nous imbibons du ressenti et des confidences de la créature hybride, véritable gorgone. Ne se lavant jamais autre part que dans les pleurs scolastiques de ses clients, maîtres du destin des femmes.

Un regard philosophique sur des récits bibliques revisités, destinés à choquer ou à dénoncer ce que le mensonge est à la parole, ce que la parole est au mensonge… « Plus ce sera absurde, plus l’irrationnel cautionnera et plus le sacré tuera la raison du croyant. »

L’invitation à une étrange interprétation, celle d’un certain Florès, ange maléfique transformant le récit en mythe. « Florès déverrouille les chaînes des origines, n’accepte plus les fables désuètes des historiens, n’écoute plus les obsécrations des docteurs. Il décloue Emmanuel… et se réveille ».

Le jugement que nous portons sur ce récit dévoilerait ce que nous sommes… donc ne le jugeons pas. Mais cette lecture ne laissera pas notre âme indemne. En effet si elle est censée s’adresser à notre intellect elle transite sournoisement par notre corps tant les mises en scène de l’auteur, noires peintures de la perversion, sont tracées au couteau.

« Juges et parties, à chaque instant, victimes de nos répugnances et de nos fantasmes, nous risquons de lâcher la proie de l’écriture pour l’ombre de la représentation et de devenir ainsivertueux qui s’ignore, pervers qui regrette la vertu, les ombres de l’écriture sadienne… » Cette réflexion de Philippe Sollers s’applique aussi à ce roman Kara Sou de Mandin. Mais aussi, écrit en 1992, il nous parle déjà de la Femme, qui ne sera plus jamais une actrice du cinéma des hommes.

Kara Sou est une Marie Madeleine qui ne se jettera plus jamais aux pieds d’un maître. Elle est une rencontre, hors des livres, proposée par Mandin. Cela me donne à penser : je serais tentée de trouver des points communs entre la démarche de Mandin et celle du peintre Jérôme Bosch. Tous les deux sont des observateurs de l’homme inspirés par des visions, fruits d’une imagination cruelle qui déforme la nature, détournent, oppriment, dérangent son sens de la réalité. Que ce soit avec des mots ou des pinceaux, ils inventent chacun à leur façon des formes hideuses et monstrueuses pour avilir et rendre odieux le psychisme décadent de leurs personnages. L’inattendu les intéresse, la norme les laisse indifférent ainsi que la vie sans les rêves. Des créateurs avant tout… de prodigieux créateurs.

Elisabeth Chaizemartin Chabrerie.

Lectrice

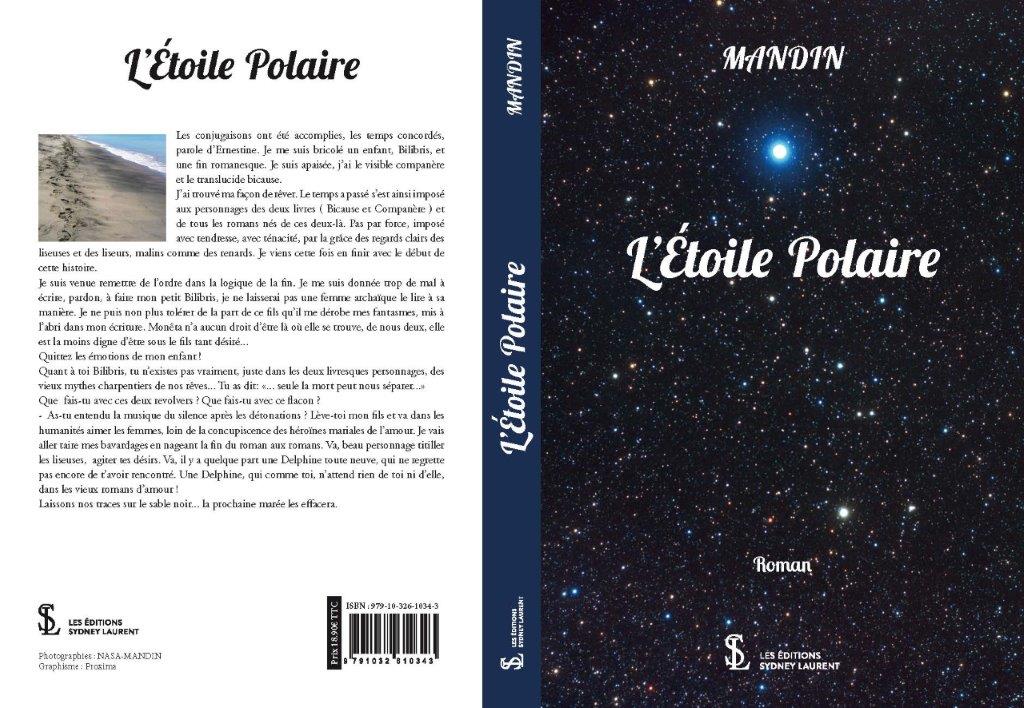

1990 - L'Etoile Polaire

Pour que ce livre existe il faut que quelqu’un le lise. « Liseuse lisant non pas pour aimer L’Étoile Polaire mais la comprendre. » C’est pourquoi je me propose en tant que liseuse de vous présenter les trois personnages clefs de ce fabuleux roman : Bicause, Péllucéo et Companère.

Bicause a poussé Dieu au suicide, car Dieu est le comédien de la perfection et Bicause n’aime pas la perfection. Il s’est détourné de la féminitude, cet idéal de pensée lui est indifférent. « Les femmes sont devenues étrangères à mes fantasmes, la fragilité de mon âme n’a donc plus à redouter un abandon » , marmonne-t-il, épuisé par les méfaits qu’il vient d’accomplir froidement. Il n’agit ni dans le bien ni dans le mal, mais actionne une à une ses marionnettes en les incarnant tour à tour. Il sait se loger dans nos illusions et inventer des fables ; expert dans l’art des duperies affectives c’est le parasite de notre âme. Personnage translucide, être de papier sans passé et sans avenir, il se fond dans la foule des anonymes. Être translucide est son désir le plus cher.

Choisissant le camp des bourreaux, le personnage d’Ernest Péllucéo est sans doute le plus équivoque, sa perfidie est tout autant masculine que féminine. Il admire la corruption, le carriérisme, le crime pour arriver à leurs fins ainsi que l’hypocrisie sous le masque d’une religion. La brutalité comme idéal, l’humiliation comme passe-temps, le sadisme comme plaisir, la dégradation des genres, comme expression de sa personne, tel se présente à nous Péllucéo, revendiquant avec fierté sa double identité de barbare et de poète. Ne parlons pas de délire ni de folie, mais simplement de l’antihéros d’une société gangrenée par les crimes… Soumis à ses pulsions, il fonctionne en roue libre et circule arborant sans complexe son dimorphisme. Pourquoi ne pas devenir mystique pour échapper au désordre de sa pensée ? Il faudra bien un jour qu’il trouve une couverture à ses agissements maléfiques…

Pour Companère, les dés sont jetés à sa naissance : « La sage-femme à la place de la traditionnelle claque dans le dos agita mon pénis, point de cri, un sourire paraît-il. » Il déverse sa hargne et son mépris sur son géniteur, fonctionnaire en manque d’ambition et noyé dans le vice.

Sa chimie de l’amour est de ne pas aimer, son imaginaire amputé le prive de ses membres. Pas de sentimentalité clame-t-il, impuissant devant ses désirs inassouvis. Ermite diabolique parmi les aigles, l’air et les pierres, il répand ses frissons libidineux sur « l’épiderme souple, doux, blanc et nacré » d’une prostituée.

Mandin ne cesse de nous surprendre, de nous offusquer, de nous dérouter par ses scènes burlesques aux mots cavaliers. Comique de situation, envolées érotiques et scènes de crimes se rejoignent étrangement dans « la nuit des clartés » ! Mandin nous invite à réfléchir sur le rôle de la société dans son rapport aux crimes et sur la vocation de certains à devenir un bourreau. Ainsi s’exclame Péllucéo : « Les mythes fondateurs nous ont dupés, l’humain s’est déguisé en petit enfant d’un Dieu, il a ensuite élaboré une morale de la honte. Le plus horrible n’est pas le crime d’un homme mais la lâcheté d’une société, qui cherche la responsabilité de la victime. Je suis passé dans le camp des bourreaux, il y a plus de temps libre que dans celui des victimes. »

À travers les tribulations de ses trois personnages l’auteur nous conte aussi la mutation d’une société où la parthénogenèse finirait par triompher : les hommes réduits à l’état de chapons laisseraient les femmes enfanter, ensemencées par leurs discours d’hommes.

« Ses seins sont fort beaux, ils ballottent, outres à la selle d’un cavalier. Son pubis glabre ne cache point la vulve qui s’écarte à chaque enjambée, gobant un rayon de lune. Marchant dans cette clarté blanche et noire, le corps troublé par une nouvelle émotion lumineuse, laissant derrière ses pas une forte traînée de Chanel N°5. »

L’Étoile Polaire, un ouvrage déroutant et envoûtant où le délire et la mort désincarnée sont omniprésents. Un roman remarquable dont l’auteur possède parfaitement les clefs : la connaissance saisissante d’une certaine pathologie, des références culturelles captivantes et le talent du conteur.

Elisabeth Chaizemartin Chabrerie.

Lectrice.